2025/06/26

【生理】リーキーガット症候群 ~原因不明の症状たち~

こんにちは。DOGLIFECorinth~13:13~のトレーナーの中島です。

当店は各ご家庭に赴いてそのご家庭に合ったしつけ方をアドバイスしています。その子の性格傾向と家の環境に合わせてかかわり方を提案するから飼い主様も納得しやすく、自分たちのペースで進んでいけるサービスを提供しています。しつけは1歳までと言われますがお客様には14歳の子もおり、犬種や場所問わず全国出張で受け付けておりますのでご興味のある方はご連絡ください。

今日のテーマは

「リーキーガット症候群~原因不明の症状たち~」

です。

読んでほしい方

・リーキーガット症候群?

・下痢を繰り返します

・人間のニキビが増えてきた

・犬が落ち着かない

□リーキーガット症候群とは

聞きなれないリーキーガット症候群。医学やアレルギー学会でもその存在の賛否がわかれるとのこと。日本語では「腸管壁浸漏(ちょうかんへきしんろう)」。一言で簡単に言えば、腸バリアが壊れている状態で、その腸壁から異物が漏れ出てしまうことをリーキーガット症候群と言います。症候群というのは病名ではありませんので注意して心にとどめておいてください。うちの愛犬は大丈夫かしら?と直結させてはいけません。最後まで読んでみてくださればと思います。

リーキーガット症候群は1980~1990年ごろから複数の人によって提唱されてきたものだそうで、誰が言い始めたかは不明とのこと。食べ物やストレスなどによって、腸の細胞同士の結合が緩み始めてしまうこと。本来、異物というのはうんちとして排泄されるが、腸壁に隙間が出来てしまうとそこから異物が血液に侵入し体をめぐり様々な症状を出してしまうというもの。

リーキーガット症候群の考え方自体は医学的には認められていないが、研究が進められており、京都府立医科大学や鳥取県医学会でも取り上げられている。すなわち、仮説として使っているという表現が正しいと思われる。私たちの生活にも「腸内バランスがー」「腸を整えることは良い」などの知識が言われているように、リーキーガット症候群の存在もあながち否定はできないと私も考えており、犬の食生活に当てはめられることがあるのではないかと思い、すこしここに記してみようと思う。

□リーキーガット症候群の原因

ではリーキーガット症候群はどんな生活からなるのだろうか。特にあげられるのが、小麦や牛乳に含まれる「カゼイン・グルテン」などのタンパク質とのこと。犬にも乳糖不耐症というものがあるが、それである。そのまえに体はどのようにしてタンパク質を消化させるのかという一般知識を伝えておきたい。

タンパク質は体に入ると、胃酸(ペプシン)によって分解され、十二指腸でも分解され、アミノ酸という形で腸にて吸収されます。しかし、タンパク分解が上手くいかないと、腸は吸収することが出来ず、異物として見なされます。だから、牛乳を飲むとお腹を壊すというのは、タンパク質を分解できずに腸が排出しようとする反応であり、免疫が反応するくらい異常だと判断されればアレルギー反応になります。

話をリーキーガット症候群に戻すと、不慣れなタンパク質ばかり摂取すれば体に良くないよねということです。実際にお菓子やカップラーメン、マクドナルドなどの生活を続けていれば体が壊れるのは誰でも分かると思います。では実際に何がリーキーガット症候群を引き起こすのでしょうか。

まず小麦、小麦の中に含まれるグルテンが腸でゾヌリンに変わります、ゾヌリンは腸壁の浸透性を調節する役割があるのですが、過剰摂取によって腸壁が壊れる(隙間が空く)とされています。ゾヌリンの値は糖尿病患者の判断に使われているそうです。小麦を食べるなというわけではなく、毎日摂取するのは良くないよねということです。ただ、不思議なことに外国人の主食は小麦です。その比率は腸の形が関係しているのかもしれませんね。

乳製品、乳製品に含まれるカゼインは人によっては難消化性であります。リーキーガット症候群の大きな枠組みは「未消化」ですので、消化しにくいということはそれだけで腸壁を傷つけてしまうかもしれません。また未消化のカゼインができると、神経症状などを引き起こす、ともされているので食べなれない人は注意が必要です。

そして砂糖。砂糖は基本的に悪玉菌のエサだと思ってください。しかし、悪玉菌も存在していいのです。大切なのはバランスですので一切砂糖を取らないわ!というのは曲解した考え方です。バランスのいい食事をしましょうというのが正解です。パンばっかりとか、カップラーメンぱっかりというのは控えたほうがいいですよということ。

砂糖を取るとなぜ悪玉菌が増えるのかはわからない。どんなに探しても「悪玉菌のエサになります」としか出てこないため、生理学的理由は分からなかった。ただ、砂糖が腸内細菌に変化をもたらし、メタボになるという名古屋大学の研究があるようだ。もしかすると、砂糖が悪玉菌に影響があるという結果はいろいろやった研究の副産物であって、何がどう働いているのかは分かっていないのかもしれない。とはいえ、砂糖を取り過ぎればよくないというのは肌感覚でわかっているので、注意していきたい。メタボと言えば、太っているワンちゃんの食生活を見るとオヤツばかりだったりする。リーキーガットとは話がズレるが、メタボ対策は砂糖対策なのかもしれない。

また、人工甘味料や食品添加物もリーキーガット症候群の原因とされている。

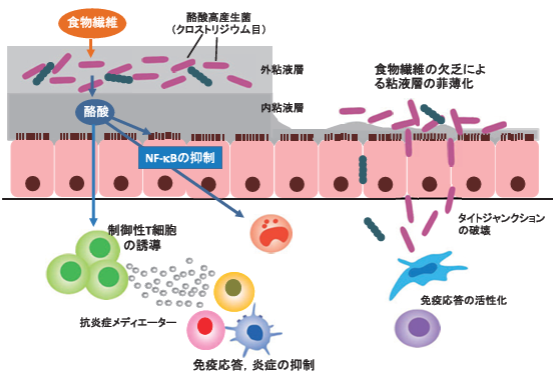

□バリア成分「ムチン」

リーキーガット症候群の原因の大枠は「未消化タンパク質」であるが、もう一つ考えたいのは、「腸バリアの弱さ」である。腸壁のバリアは2層になっていて、外粘液層・内粘液層に分かれている。そのバリアの層が減って腸がむき出しになり、リーキーガット症候群になる。ならばこの層を厚くすることこそ毒素をしっかり外に排出することにつながります。

この層の主成分は「ムチン」。鼻水や粘膜は全てムチンであり、毒素を体に入れないバリア素材として働きます。すなわち体からムチンが消えれば、体は丸裸であり菌に侵されやすくなるイメージは容易にできると思います。アレルギーを持っている子や過敏性腸症候群などはここからくる可能性があります。また、ムチンは善玉菌のエサになるため、善玉菌の温床ともいえます。善玉菌がどんどんムチンを食べて育っていくので、ムチンは常に生成しなければなりません。どうしたらこのムチンを増やすことが出来るでしょうか。

ムチンはタンパク質のため、良質なタンパク質を摂ること。

ビタミンCや亜鉛を摂ること

水溶性食物繊維を摂ること

です。私は最近、カップ焼きそばにはまってしまった結果、ニキビが出てきましたし、思い返せば今回の休業は体を休ませることなく仕事をしたことによるものでした。原因不明な症状は腸の弱さが関わっていたかもしれません。

□アレルギーとの関係

アレルギー学会はリーキーガット症候群との関係を特に認めておりませんので、深い言及を私はすることが出来ません。遅延性アレルギーとの関係性が考えられています。アレルギーには2種類あって、即時型アレルギーはすぐに出てくる(数時間)アレルギーで、遅延型は半日~2日かけて出てくるアレルギーです(肌荒れや下痢等)。アレルギーにおいて即時型に着目する傾向があるので、遅延型はおろそかにされやすい所があります。(緊急性も少ないし、原因が分からないことが多いのでしょう) リーキーガット症候群だからとかは別としても腸壁の弱さを放っておく理由にはなりませんね。

私は犬のうんちを嗅ぐことが仕事です。(えっ)

うんちを嗅ぐことで分かることがある場合があるからです。形や色、粘り気、フードのにおい等。特に気にしているのが発酵しているかどうかです。発酵というのは「体に吸収できる形にすること」を発酵といいます。チーズやキムチ、納豆など、悪いニオイではないと思います。逆に生ごみや下痢等嗅げるニオイではありませんね。それを腐敗と言います。(人によっては納豆は腐敗なのかもしれませんが(笑))

出てきたうんちが発酵したニオイであればそれは「腸内環境も良い」ということであり、臭いのであればよくないと判断することが出来るのです。もちろんいろいろな子の臭いをかがないとわからないものですが、飼い主であっても毎日嗅ぐのはいいことですし、嗅げるニオイではないならば腸活を意識してみてもいいと思います。

□今後の推察・展望

腸壁のバリアの低下・腸壁の損傷からくるリーキーガット症候群。ここから感じられることとして、体からフードのにおいがする。ということとの関係性を私は推察したい。体に異物がめぐっているということは体全体で発症することであり、どこで発症してもおかしくないということになる。皮膚病やフケ、体臭、アレルギー等様々なことがこの症候群(腸壁)との関係性が考えられると思いました。

いかがでしたでしょうか。

私は愛情のない飼い主は少ないと思っています。(いないとは言いません)

ただ愛情のかけ方が実に人間的で、犬に伝わってないのがほとんどだと私は思っています。私はしつけを通して信頼関係や、犬との共生をサポートするためのサービスを提供しております。普通のドッグトレーニングは理想を押し付けるようなやり方ですが、当店の教えは飼い主さんの事情をくみ取り、その家にしかないしつけを提供しています。愛犬と心でつながりたい。来てもらってよかったと言ってもらえるサービスを提供できたらとおもいます。

是非ご興味のある方はご連絡いただければ幸いです。

私の主に感謝しつつ。

中島

⇩画像は日本消化器病学会雑誌 第112巻 第11号より掲載

![【生理】リーキーガット症候群 ~原因不明の症状たち~]()

2025/06/16

【お知らせ】営業再開に関しまして

お客様各位

いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。

大変ご迷惑おかけして申し訳ありません。

体調は想定よりも早く回復はしております。

これも皆様のお祈りのおかげと思っております。

温かいお言葉をいただきましてありがとうございます。

まだ休んでいることも考えたのですが

多くのお客様が待っていてくださることから

1日1軒のみ・2時間限定という

限定営業したいと思っております。

その調子次第で10月から本格営業を考えております。

期限 2025年7月10日~9月一杯

曜日 月・木・金・土(追加)

時間 9:00~16:00(LO)

その他 1日1軒のみ・2時間限定

スケジュール管理の都合上

新規のメールをいただいた方に関しましては

再度ご連絡いただけたらと思います。

※シッターに関しては体力の問題上控えさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

中島

![【お知らせ】営業再開に関しまして]()

2025/05/24

【お知らせ・更新】体調不良に伴う臨時休業に関して (延期)

いつもご愛顧いただきありがとうございます。また、ブログを楽しみに読んでいただいている方にも感謝を申し上げます。今後も皆様の役に立てることが出来るように精進してまいります。

臨時休業の延期に関してご連絡申し上げます。

日時 2025年5月10日~無期限

毎週火曜日・水曜日と定休日をいただいておりますが、それでも体のメンテナンスが追い付いていない状況でございます。もっと多くの方のお力になりたい所存ではございますが、医師からの提言もありすこし休暇を取らせていただきたいと思います。

6月1日からできたらとは思ってはおりますが、状況によっては延期の可能性もございますので、ブログで発信させていただきます。

【5月24日更新】

保養をとっても改善が見込めず、長期回復が必要と判断いたしました。6月から再開できたらと願っておりましたが無期限で休業させていただきます。困っている人がたくさんいる中でお支えできなくなる無念さはありますが、今後もサポートするためにまずは休息に専念させていただきたいと思っております。

〈すでにレッスンを受けられた方へ〉

初回にて飼育においてとても大切なことをご説明させていただきました。以後は他の教え方(山の上り方)でも問題ございませんので、お急ぎの際は他店のトレーナーの力を借りていただけたらと思っております。

何卒よろしくお願いいたします。

中島

![【お知らせ・更新】体調不良に伴う臨時休業に関して (延期)]()

![【お知らせ・更新】体調不良に伴う臨時休業に関して (延期)]()

2025/04/16

【生理】犬に花粉症はあるのか‐アレルギーについて‐

こんにちは。DOGLIFECorinth~13:13~のトレーナーの中島です。

当店は各ご家庭に赴いてそのご家庭に合ったしつけ方をアドバイスしています。その子の性格傾向と家の環境に合わせてかかわり方を提案するから飼い主様も納得しやすく、自分たちのペースで進んでいけるサービスを提供しています。しつけは1歳までと言われますがお客様には14歳の子もおり、犬種や場所問わず全国出張で受け付けておりますのでご興味のある方はご連絡ください。

今日のテーマは

「犬に花粉症はあるのか -アレルギーについて-」

です。

読んでほしい方

・自分の花粉症が移ったりしないの?

・春になって犬が痒そうにしているのは花粉症?

・帰ってきてから拭いたほうがいい?

・アレルギーに興味がある

・何かケアするものはあるの?

◇結論、犬にも花粉症はある。

人間は鼻水やくしゃみという形で症状が現れますが、犬は皮膚炎という形で表れやすいそうです。フケめいていたり、極度に体を掻いたりする場合はアレルギー症状の可能性があるかもしれません。アレルギー検査をしたことがある人はわかると思いますが、検査では食べ物のほかにイネやブタクサなども同時に検査しています。もし反応があればその種類の草にアレルギー反応が出やすいということです。

また、そういう場合食べ物にも注意する必要があります。交差反応と言って、特定の草ではなくても食べることによって同じ反応が出てくることがあります。ブタクサがダメな子は、キュウリ、セロリ、トマト、レタス、たんぽぽ・・・色々ダメということです。ブタクサが持っているアレルゲンとその食物が持つアレルゲンが近い場合があります。難しいですね・・・。いいフードだからと言って体に合うかというとそうでもなさそうです。

◇アレルギーって何

アレルギーとは簡単に言えば、敵ではないものに体の免疫が異常に反応して炎症を起こしてしまうことです。厄介なものではありますが、体の防御システムの一つと言えます。最近の社会ではアレルギーが増えてきたといわれていますが、1960年代からアレルギー研究がされて科学が進歩したことによって表面化にすぎないのでは?と思っています。(衛生化とともに弱くなってきている部分もあるかもしれませんが)

難しい話をすると、アレルギーが出るまでの順番は以下のようです。

ヘルパーT細胞(免疫の司令塔)

↓

B細胞(敵を記憶して追い出す役)

↓

免疫グロブリン(各アレルギーに対応する器)

↓

肥満細胞(ヒスタミンがいっぱい入っている袋)

↓

ヒスタミン放出(かゆみ・炎症)

アレルギーの大元をたどると「免疫のボス」が関わっているということです。そのボスがB細胞の異常な記憶力で大きく反応してしまうから、人間はなんにでもアレルギーを発症させてしまいます。また、人によって免疫グロブリンの濃度が違うため、反応する人もいればしない人もいると現代の科学ではそう結論付けられています。(わからない部分はいっぱいあります)

免疫グロブリンにはG・A・M・D・E型(特異E型)という5種類があります。それぞれウィルスに反応したり、ハウスダストに反応したり役割が違います。そして、よく問題にされるのはIgE型で、食物アレルギーや植物アレルギーの検査に用いられ、その数値が高いとアレルギー反応が高いとされます。それだけ過剰反応するよということです。

総IgE量と、特異的IgE量というものがあります。総IgEが高いからアレルギーが強いかというとそうでもなくて、ある限定された食べ物を食べると特異的に出てくる特異的IgE量を見るほうが命に大切とされています。というのも、ハウスダストの慢性的なアレルギーは命にかかわらないのですが、ピーナッツを食べるとアナフィラキシー起こす、蜂に刺されると回数によってアナフィラキシーを起こす等、特異的IgEを見つめることのほうが命に優しいからです。

◇アナフィラキシーとアドレナリン

アナフィラキシーショックという言葉を聞いたことがあると思います。アナフィラキシーとはその人が反応するアレルギー物質が入ってきたとき、複数臓器が異常反応してしまう状態で、体全身で警告を発し最悪は死に至るというものです。麻疹から始まって、呼吸異常、血圧の低下、下痢嘔吐等です。私の友人にはピーナッツを食べると数分後には呼吸困難になってしまう方がいます。その人は常にエピペンを持ち歩いていて、何かあった際にそれを太ももに刺すことによって難を逃れているそうです。

そもそもエピペンとはなんでしょうか。

その正体は「アドレナリン」です。ヒスタミンが大放出されると血圧が低下し、体から水分が放出され、下痢嘔吐が発生するといわれています。アドレナリンは血管を収縮させる効果があるため、ヒスタミンの大放出に備えたものであるといえます。ですから、極度のアレルギー患者はエピペンがないと死んでしまうのです。小学生でもエピペンを持ち歩いている人がいます。もしも皆さんにお子さんがいる場合、エピペンという存在を教えておいてあげるといいでしょう。わからずに友人の生命線を壊してしまったなんてことがないように。

◇アレルギー反応はどんな症状が出る?

アレルギー反応はその子によって様々です。犬においてはフケ・脱毛・皮膚の発疹・大量の目ヤニ・涙やけ?があげられます。多く見るのはフケ。フケが多いからフケ対策に1週間に1回シャンプーしている人はいませんか?それでは逆にフケを増やすかもしれません。シャンプー剤によってはフケを誘発させるものもあります。また、なかなか気づかないのは目の周りの脱毛です。目の周りの毛が剥げている子によく会います。皆様なかなか気づかないものです。絶対アレルギーだとは言えませんが、体の弱いところから毛が抜け始めている状態はあまりいい状態とは言えないといえます。また、アレルギーとは違いますが毛がパサパサしてきた子も要注意です。目ヤニや涙やけもアレルギーと結論付けることはできないものの、体内で何か不都合が起きている現れであると思っています。

◇まずはアレルギー検査を

もしも愛犬の免疫を知っておきたいならばアレルギー検査をおすすめいたします。牛肉アレルギーがあるのを知らずに牛肉を与えてしまっていたご家族もいました。また、手作りご飯をしたのにそれによってアナフィラキシーが起こってしまったということがないように。

その上でヒスタミンを抑える物質があることをご存じでしょうか。それはビタミンB7(ビオチン)という物質です。ビタミンB群は豚肉に多いといわれていますが、きのこ類にも多いとされています。ビタミンBはサプリでも飲める物質で多飲しても体に害のない物質ですので、特に手作りご飯をつくっているひとには入れたほうがいいものです。

さらに、お勧めするのはビオフェルミン・整腸剤です。腸内環境を整えることがアレルギー反応を抑制するとも考えられているためです。また、アレルギーになりやすい子はお母さんのおっぱいをあまりもらっていない子が多い気がします。お母さんの初乳にはオリゴ糖が含まれており、それが腸内細菌業(ビフィズス菌等)を整えるのです。母乳もらった子は元気な子が多いし、もらっていない子は体が弱い子が多いと、触って私に伝わってくるほどです。

いかがでしたでしょうか。

私は愛情のない飼い主は少ないと思っています。(いないとは言いません)

ただ愛情のかけ方が実に人間的で、犬に伝わってないのがほとんどだと私は思っています。私はしつけを通して信頼関係や、犬との共生をサポートするためのサービスを提供しております。普通のドッグトレーニングは理想を押し付けるようなやり方ですが、当店の教えは飼い主さんの事情をくみ取り、その家にしかないしつけを提供しています。愛犬と心でつながりたい。来てもらってよかったと言ってもらえるサービスを提供できたらとおもいます。

是非ご興味のある方はご連絡いただければ幸いです。

私の主に感謝しつつ。

中島

![【生理】犬に花粉症はあるのか‐アレルギーについて‐]()

![【生理】犬に花粉症はあるのか‐アレルギーについて‐]()

2025/03/26

【生理】腸内細菌のビタミン合成とアミノ酸合成について

こんにちは。DOGLIFECorinth~13:13~のトレーナーの中島です。

当店は各ご家庭に赴いてそのご家庭に合ったしつけ方をアドバイスしています。その子の性格傾向と家の環境に合わせてかかわり方を提案するから飼い主様も納得しやすく、自分たちのペースで進んでいけるサービスを提供しています。しつけは1歳までと言われますがお客様には14歳の子もおり、犬種や場所問わず全国出張で受け付けておりますのでご興味のある方はご連絡ください。

今日のテーマは

「腸内細菌のビタミン合成とアミノ酸合成について」

です。

読んでほしい方

・腸内細菌って?

・腸内細菌の隠れた働きを知りたい

・腸活を実践されている方

・うんちが安定しない子を飼育されている方

・体が細い子を飼育されている方

□腸内細菌って?

犬の腸内には、1000種類100~300兆個の腸内細菌がいるといわれています(人間は1000兆個とか)。それだけの細菌はいったい何をしているのでしょうか。腸は食べ物の最終処理場で、栄養を体内に取り入れやすい形に加工・吸収するのが役割の内臓です。だからそこにいる細菌というのは腸(工場)で働く人たちということになります。いろいろな種類がいるのは、いろいろな食べ物に対応するためであり、数が多ければ多いほど消化・吸収しやすいとおもってくださればと思いますし、会社の部署がいっぱいあるような大企業が腸の働きなのです。

大企業というのはその国の状況を反映したようなものです。ですから腸が生き生きしているということは体が元気だし、腸が疲れているときは体が疲労しているように体調と相関があるといえます。ここでは触れませんが、腸脳相関・腸筋相関ということばもあるくらい、腸というのは侮ってはいけない場所でございます。その腸内の従業員の質を高めることは体の質を高めることになりますから、愛犬の健康に気を遣う=腸活マスターになることが望ましいでしょう。

~腸内細菌とは腸で働く従業員です~

□腸内細菌を整えることのメリット

会社を成長させるためには何と言っても社員教育が大切です。社員が素晴らしければ会社の業績は上がっていくでしょう。しかし、悪態をついた社員ばかりではその会社は傾いてしまいますね。腸内にもそういう人たちがいます。良い社員・どちらでもない社員・悪い社員がいるのです。腸内環境を整えるというのは、その割合を善に向けていくことを言います。理想的な割合は「善2:普7:悪1」と言われています。よくない会社の割合を見てみると悪が善を超えてしまっているのです。

「なんだ~そんなに善の割合って少ないんだ」って感じられると思いますが、この会社は普通社員がどっちにつくかが社風をつくってしまうという伝統があるのです。ですから善>悪なら 普通社員も善 になるし、反対なら悪に染まってしまうのです。だから悪い社員が増えると会社全体が悪に乗っ取られるということです。腸とは恐ろしい会社なのです。

もしもあなたの食生活が、お肉、油っぽいもの、加工品、味の濃いもの、お酒ばっかりになっていたら、もしかするとブラック腸になっているかもしれません。体は食べるものでできていますから、ブラック腸からできた体はそういう体になるのです。お化粧のノリも悪くなり、いくらお肌ケアをしても焼け石に水になってしまいます。あなたのワンちゃんはどうでしょうか。栄養不足からくる肥満だったり、色素が薄くなってきたり、胃もたれ、食糞、体温の低下など多岐にわたります。

腸内が整うことのメリットにはたくさんありますが、今回はビタミン合成・アミノ酸合成について一緒に考えていきたいと思っています。

~整えるメリットの一つにビタミン合成・アミノ酸合成がある~

□腸内細菌が体をつくる?!

私はあるひとつの疑問を持ちました。「どうしてカンガルーは野菜しか食べてないのに筋肉がついているのか」と。草しか食べていなかったら私たちはカロリー不足で倒れてしまいます。でもカンガルーは草食動物なのに、ボクサーのような立派な体を持っているのです。また、昔の日本人は粗食なのに1日50㎞も歩くことができたのはなぜなのかとも疑問を持ちました。おにぎりとたくわんでどうやって活動できるのでしょうか。

調べてみると先ほど使った「筋腸相関」という言葉が関係していました。

私も最近知った言葉ですが、腸の調子と筋肉の調子に相関があるということなのです。そして調べていくと、腸内細菌はビタミンB群とアミノ酸を合成することができるとも知ったのです。ビタミンB群の中でもビタミンB6・12はアミノ酸の代謝と関わっているためとても相性がいい組み合わせですし、B7はアレルギーと関わっているし、B1は糖質のコントロール、B2は脂質のコントロール、葉酸は妊娠・出産ともかかわっています。

だから、腸内細菌から栄養が体を駆け巡るということです。体の必要な部位に栄養が届けられることができるのです。腸内環境が整っていれば肌もきれいだし、草しか食べないカンガルーも、粗食の日本人も活動することができるのだと私は結論付けました。

そうと分かれば私も実験です。毎日「ビオフェルミン」を飲むようにしたり、野菜をなるべく摂るようにしてみました。するとどうでしょう、プロテインを飲んでいるわけでもないのにムキムキになって、体もシャープになってきました。(週に数回15分筋トレしただけ)以上から、腸を整えることは筋力にも大いに関係しているのだと体をもって知りました。

また、いろいろなワンちゃんに出会いますが、私は最近持つだけでその子がお母さんの母乳を飲んだか分かるようになってきたと思っています。というのも、母乳を飲んだ子は中身がぎっしりしているし、飲んでいない子は軽いと手から感じます。ぎっしりしている子のお話を聞くとブリーダーが多いし、軽い子はショップが多いと感じます。母乳を調べてみると腸内細菌と同じ「ビフィズス菌」が含まれていて、母乳=腸活・腸育だとわかりました。

※最近の粉ミルクは母乳に近づけようと品質が上がっているそうですが、なかなか母乳にはならないそうです。(母乳を凍らせて飲ませるときに解凍する方法があるそうです。最近は死なないそうです。)

だから、腸活をすることは人生を左右するということです。健康を気にすることは1日でも早いほうがいいでしょう。特にお子さんがいるご家庭は特に、です。私の母は小さい時お菓子のようにビオフェルミンを食べていたといっていました。では実際にどのように腸内でアミノ酸やビタミンが生成されるのかは、私の化学的理解レベルではわかりませんでした。論文を読んでも理解不能でした(笑)ただ、体験的にも経験的にも腸内細菌が体の生成に大いに関わっていると言えると思っています。

~腸内細菌はからだをつくる~

□食糞と腸内環境には関係があると推察

食糞に困っている人はいませんか。私のお客様からもよく食糞を受け付けます。食糞の原因は色々ありますが、私が思う中では腸内環境の悪化が関わっていると思っています。うんちとは本来カスですが、食べてしまうということはカスではないうんちである可能性があります。ごはんが未消化のままであったり、栄養が吸収できなかったりと、腸内での処理が関わっているだろうと思っています。食糞をしてしまう子のうんちの臭いをかぐとフードの臭いがしたりします(詳しくは出張先にて)

アドバイスを実際にやっていただいて数か月後に聞いてみると「そういえば最近していないね」という方もいらっしゃいました。食糞はすぐになおるものでもありませんが、環境を整えてあげることが大切だと思います。

~食糞と腸内環境には関係があるかもしれない~

□腸内環境の改善にいいもの

大きく分類して、運動・栄養・睡眠です。運動については何分とかではなく、その子にあった運動量があります。アスリート犬に20分では足りないし、内気な子に1時間やってはいけません。栄養も、肉が好きな子と野菜が好きな子では違います。睡眠に関して言えばパピーであれば17時間は寝たいですね。(寝てくれないというお悩みもすごく多いです。それは寝れる環境を私たちが知らないだけです)

すなわち、これをあげれば100点というものはありませんし、なるべく楽に犬を飼うにはそれなりにコツをつかんでおく必要があります。どんなにいいフードをあげてもその子の性格や気質を知らずしていいフードとは言えません。しっかり的を知った上で矢を射るほうが正確にあたるでしょう。もしも飼い方の方針が必要であればご連絡ください。

いかがでしたでしょうか。

私は愛情のない飼い主は少ないと思っています。(いないとは言いません)

ただ愛情のかけ方が実に人間的で、犬に伝わってないのがほとんどだと私は思っています。私はしつけを通して信頼関係や、犬との共生をサポートするためのサービスを提供しております。普通のドッグトレーニングは理想を押し付けるようなやり方ですが、当店の教えは飼い主さんの事情をくみ取り、その家にしかないしつけを提供しています。愛犬と心でつながりたい。来てもらってよかったと言ってもらえるサービスを提供できたらとおもいます。

是非ご興味のある方はご連絡いただければ幸いです。

私の主に感謝しつつ。

中島

![【生理】腸内細菌のビタミン合成とアミノ酸合成について]()

![【生理】腸内細菌のビタミン合成とアミノ酸合成について]()